Q.家々の色彩がとてもきれいですね。これは夕景でしょうか?

A.いや、そうでもないのよ、実は。窓に灯りが灯っているようにも見えるけど、空は青いわけだし。この空の感じ、ちょっと面白いでしょ。これも偶然できたんだけど。ストーブの前で乾かしながら塗り足して、ちょっと横になって乾かして、また起きては塗っての繰り返し。やっててどんどん面白くなってきちゃってね。だから空だけは結構時間かけたんですよ。

Q.建物それぞれに存在感がありますね。

A.そんなに繊細に描いたつもりもないんだけど、なーんか、お菓子みたいでしょ? やっぱりね、色彩感覚の違いなんだよね。私のじゃなくて、街自体の。

Q.日本のどこか湿り気のある感じとは全然違っていて。

A.うん、日本の街の感じも、それはそれで良いとは思うけど、ヨーロッパはとにかくカラフルでね。まず、服装からして違うでしょう。ジッコババでも、やたら派手なジャンパー着てたり、日本人じゃ考えられないような柄の。だから、国とか地方自体が持っている色彩感覚なんだろうな。その違いが面白くてね。

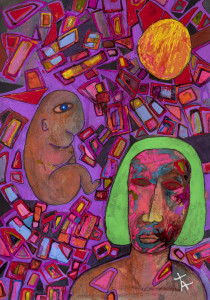

Q.まず、タイトルの由来を教えてください。

A.最近、小山田二郎の、特に「庭」という作品が頭から離れなくて。その絵からもらったエネルギーを注いだの。

Q.デッサン自体はもともとあったのですか?

A.そう。やっぱり昔の下絵を見ていた時に、「ああ、これだ」と思って。「ここに『庭』からもらったエネルギーをぶつけよう」って、描いてみたらこういう感じに仕上がったわけ。これまた、不思議な絵になったんですけど。

Q.このウサギを抱いた人物は友川さんご自身ですか?

A.いや、そういうのは全然関係ないし、そもそも考えてもない。そんなことより、構図がなんか面白いでしょ? 妙な感じで足を組んでたりしてさ。

Q.背景に散りばめられた白い絵の具も、リズムを生んでいるように思います。

A.そうかそうか。自分としては空から輪っかみたいな光が降ってくる感じをイメージしたんだけど、あくまで観る人の感覚とか解釈に委ねているのよ。タイトルも含めて、それぞれが自由に受け止めてくれればいいと思ってるから。だから、あんまり事細かに説明はしたくないんですよね。

Q.これも2006年のフランスツアーの際に見ていた風景ですね。

A.そうです。ライブ会場のすぐ隣に農園があってね。牛が放し飼いされてて、ニワトリなんかもそこいらを歩き回ってたな。フランスって農業国なんだなあ、なんて思ったりね。開演前にワインをガブ飲みしながら、結構長い時間ボーッとそれらを眺めたり、遊んだりしてた。あれはなかなか、いい時間でしたね。

Q.背景の緑、花、そしてパウル・クレーを想起させる石垣もすごく綺麗で、それぞれが違和感なく収まっていますね。

A.やっぱり大関君が撮ってくれた写真を見ながら描き起こしてみたんだけど、やってるうちに色々描き足したくなっちゃって。小さい花なんかは、あくまでイメージで描いたんだけど。なんかハマったというか、面白い雰囲気になりましたよね。

Q.牛の肌も非常にリアルな質感ですね。

A.艶消しメジウムをアクリル絵の具に混ぜてね、かなり厚く塗ってあるの。だから画用紙自体もかなり重くなってるのよ。なんか、ゴツゴツした感じがあるでしょう? 現物をナマで見ないと、なかなか伝わらないかもしれませんが。ただただ綺麗に描くのは案外簡単なんだけど、貼り絵みたいに整然とした感じになっちゃうからね。物質感というか、現存感、ナマな感じが欲しくて、絵の具をどんどん盛っていって。そうやって塗り足してるうちにリアル感が出てきたのよね。

Q.この牛、欧州ツアーの様子を納めた映像(『友川カズキ歌詞集』特典DVD)にも登場していましたね

A.なぜか地元のTV局がライブの取材に来ててさ。それで私、カメラに向かって「マイディナー」と言ったらしいのよ、牛を指差して。カメラマンはちょっと困ったような顔して笑ってたそうですが。

Q.でも、これは乳牛ですよね?

A.そうなんだよ(笑)。このピョコンとしたお乳の感じがいいでしょ? 草を食んでる様子を描いたつもりなんだけど、構図もなんか不思議だよな。前のめりになってて、口のあたりがクニャ〜っと曲がってたり。「牛ってこんなカタチだったっけ?」と自分でも思ったりもしたんだけど、なんかね、逆にリアリティあるのよ。

Q.友川さんらしい、エネルギッシュかつエキゾチックな一枚ですね。

A.これも、もともと描いてあった未完の下絵にどんどん色を塗っていって。最初からサーカスの絵を描こうとしたわけじゃないし、タイトルも後付けなんだけどね。いざ仕上げてみたら、雰囲気がさ。なーんか、サーカスぽいな、と。

Q.サーカスに何か特別な思い出などありますか?

A.あるよ。小学生の頃に能代市に「木下大サーカス」が来てね。バスに乗って、一回だけ観に行ったのよ。それが幼心に強烈でね。特に「オートバイの樽まわり」にビックリしちゃってさ。

Q.「イカを買いに行く」の歌詞にも登場しているヤツですね。

A.そうそう。エンジンが轟音を上げて、でっかい樽の中をバイクがグルグル走り回るのよ。それを斜めの階段を登って行って、上から見るんだけど。あれこそ興奮のるつぼよ。今でも思い出すとドキドキしますね。描いてたら、その時のイメージがポッと浮かんできて。

Q.背景に散らばる図形も、ひとつひとつが面白いですね。

A.ああ、これは先日描いた『二郎も、クレーも、ヘルペスも、』と同じワザですね。筆の代わりに爪楊枝を使って描いていくんだけど。何回も寝たり起きたりしながら描いてね、結構手間がかかるし、一枚仕上がるころにはゴミ箱が爪楊枝の山になってるのよ。まあ、暇だしさ。爪楊枝も安いから、いいんですけどね。

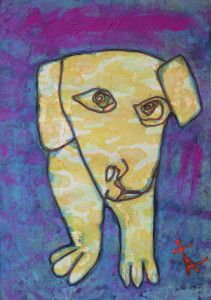

Q.三男の光矢君の愛犬、ミニチュアダックスフンドの絵ですね。

A.いやあ、ホントめんこい犬でさ。リンちゃんっていうの。人懐っこくて、聞き分けが良くて、ちょっと物わかりが良すぎるくらいでね。息子が出かけていく時も一切吠えたり暴れたりしないし、あんないい犬見たことない、というくらいで。

Q.今も元気に生きているのですか?

A.いや、もう死んじゃったんだけどね。ライブの帰りによく息子のアパートに泊まってた時期があって。ある時、息子が朝早く出勤した後に部屋にリンちゃんと私だけになってね。それで、なんとなく気になって、何時間がリンちゃんと遊んでから帰ってきたりしてたの。たまたまカバンにノートがあったからデッサンしてみたんだけど、この絵はそれを仕上げたものですね。

Q.しかしリンちゃん、目ヂカラがありますね

A.可愛くてね。私の布団で一緒に寝てても、いつの間にか息子のベッドに移動してたりするのよ。健気というか、実に犬らしいというか。ちょっと寝取られた気分でしたけども、やっぱり飼い主の側がいいんだろうね。

Q.一方で、青と紫のバックが独特の雰囲気を醸し出しています。

A.一部にクレヨンを使ってるんですよ。アクリル絵の具と重ねて塗ると、これまた面白い雰囲気が出たりするので。たまにやるんですよ。

Q.お孫さんが歌っている様子を描いたものですね。何の歌を歌っているんですか。

A.これがわからないのよ。部屋の中をドンドンと歩き回りながら、あまりに堂々と、あまりに朗々と歌うもんだから、なーんか忘れられなくて。デッサンしたわけじゃなくて、その残像で描いてみたの。コロナがこんな風になってからは、会ってないんだけどね。しょうがないね、これだけは。

Q.だいぶ大きくなったでしょうね。

A.子どもはすぐに大きくなっちゃうからね。もう1年以上会ってないんだけど、この間久しぶりに電話で話してさ。もうかなり言葉もしっかりしてきたようだね。機嫌良かったみたいで、電話口で「犬のおまわりさん」を歌ってくれましたよ。保育園で習ってきたらしいんだけど。

Q.絵を観てすぐに、この大きな目にグーッと吸い寄せられる感じがありました。

A.そうそう。めんこいんだけど、なーんか、意志が強いっていうか、自我が強いっていうか。ハッキリした子だね。一回泣くとなかなか泣き止まなかったりするらしいのよ。

Q.確かに、おもねらない感じが伝わってきますね。友川さんの血を受け継いだんでしょうか。

A.どうかね。まあ、エッセイに書いたり歌にもしているけど、私も小さい頃は「虫かぶり」、いわゆる疳の虫だったんだな。大きくなってからお袋とかおばあちゃんに聞かされたんだけど、すごかったらしいの。泣き喚いて走り回ってさ、周りの大人は怪我しないように見守るしかなかったらしいんだな。

Q.友川さんが背景に赤を使うのは珍しいと思うのですが。

A.彼女のエネルギーを表現したくてね。この口の形も鳥みたいでちょっと面白いでしょ? ツバメの赤ちゃんみたいなね。

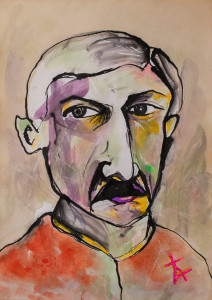

Q.こちらも女性を描いたポートレートですが、モデルは?

A.いや、特にいない。「永遠と刹那」っていう言葉が先に浮かんで、「復讐バーボン」の歌詞からとったタイトルなんだけど。そのイメージでなんとなく女の人をね、ボーッと描いてみたの。気の強そうなね。ああいう女によくいじめられたよ(笑)。

Q.顔にたくさん色を使われていますが、雑然とした印象は不思議となくて。

A.妙なリアリティがあるでしょ? 抽象画でもないし、具象画でもないんだけど、分野で言ったらいわゆる「出鱈目派」ってヤツですね。とにかく色を使うのが面白いのよ、やってると。都築(響一)さんに教えてもらった江上茂雄さんの絵を初めて見た時もそうだったけど、私の場合はやっぱり色使いに反応するのよね。なんてことない風景を描いてるんだけど、赤い屋根の家を描いた絵があって、その色が一番印象的だったな。村山槐多のガランスもそう。「どの絵か」というよりも、「どの色か」っていう感じがあって。色に持っていかれるんだよなあ。

Q.メジウムを使ったり、絵の具を厚塗りしていることもあるのでしょうが、独特の存在感がありますね。

A.凹凸がすごいべ? バックのグレーは油絵用のナイフを使って、グワーッてね、アクリル絵の具を塗ってみたの。あのグレーで、いい感じに落ち着いたみたいだね。

Q.人物を描くのと風景や静物を描くのとでは、テンションが違ったりしますか。

A.風景画はいつでも描きたいんだけど、どうしても時間と手間がかかるのよ。写真を見て描くこともあるけど、まず外に出て下絵を描かなきゃダメでしょ? 人前でイーゼル立ててデッサンしたりするのがイヤなのよ。こそばゆくて。だから、昔はわざわざ早起きして明け方に街に出て描いたりしてたの。人に見られるのがイヤで。サッと描いて立ち去りたいから、板かなんか持って行って地面に置いて、その上に画用紙を置いてデッサンしてたのよ。

Q.地べたに画用紙を置いて描いている写真が残ってますよね。

A.そうそう、あんな感じですよ。動物園に行って描いた時も家からバケツ持って行って、スケッチはほとんどしないで、ドバドバ水を使いながら直接絵の具で描いていって。外で描くのはダイナミックといえばダイナミックなんだけど、とにかくチマチマやりたくないのよ。気分的にね。

Q.歌も含めて、友川さんには花にまつわる作品が結構ありますね。

A.花って、なーんか反応しちゃんだよねえ。ライブで地方なんかに行っても、路肩に咲いてる野花が気になったりして。何年か前に大関君たちと立山に遊びに行った時も、いろんな見たことない花が咲いてて嬉しかったなあ。帰ってきてから図書館で高山植物とか山の草花の図鑑を何冊も借りたよ。

Q.しかしこの絵の花は…実在しない花ですよね?

A.そうだよ。出鱈目よ。これも昔書いた下絵をベースにしてるんだけど、「ルドン」って書いたメモと一緒に押入れから出てきたのよ。昔、国立近代美術館にオディロン・ルドン展を3日連続で観に行ったことがあってさ。いや、あまりに素晴らしくて、ビックリしちゃって。

Q.ルドンの花の絵も一種独特ですよね。

A.色の使い方がもう、凄いよね。メチャクチャな勢いを感じるのよ。花じゃなくて、描き手のね。ハンパじゃなく生々しいんだけど、クサくないんだな。イヤらしい作為が一切ないの。あんなにカラッと暴れてる絵って見たことなかったもん。ただただ夢中に描いた、という感じがして。

Q.そういう意味でも、この絵はやはりルドンに触発された作品と言って良さそうですね。

A.まあね。あ、それでね、かなり前に大島渚さんにCDのライナーノーツの執筆をお願いしたことがあったんだけど、大島さん、「友川の目はルドンが描いた目玉のようだ」というようなことを書いてくださって。大島さんとはルドンの話もルドン展の話もした覚えはなかっただけに、妙な因縁というか、これまた驚いちゃって。大島さんは絵にも詳しくて、画家の鶴岡政男さんと親しかったそうだけど、「友川さんの話し方は鶴岡さんに似てる」ともおっしゃってましたね。

Q.背景の黄色の変化や、斜めに走るグレーの置き方も面白いですね。

A.たまたまこうなったのよ。最初は花のバックには黒を使って浮き立たせる感じにしようかとも思ったんだけど、なんかあざとくなるような気がして。それでたまたま手元にあったグレーを試しに塗ってみたら意外と良くてね。本当は全体に塗るつもりだったんだけど、ふと、「あ、全部塗る必要ねえな」と思って。それで手を止めたら、ああいう感じの線になったのよ。

Q.小さい頃から花が好きだったんですか。

A.好きっていうか、印象深いんだよね、花のある風景の記憶が。春先に残雪の間から最初にポッカリ顔を出すのが、決まってふきのとうとスイセンだったりね。あの風景は忘れられない。「春が来たど!」って感じで、すんごい気持ち良くて。あとは、畑に咲いてるケイトウとかさ。夏はヤマキキョウ。お盆の頃になるとね、行商人がいっぱい花を背負って村に売りに来るんだよ。その頃の田舎はみんな貧乏だったしさ、季節の花を買って飾るのが、ほとんど唯一の贅沢だったの。ちょっとした気持ちの余裕が欲しかったんだろうし、花がその証だったんだろうな。

Q.花を部屋に飾ったりします?

A.いつも白い菊を2輪ずつ買ってきて花瓶に活けてるの。枯れると落ち着かなくてね。すぐに新しい花を買いに行かないと気が済まないのよ。花を買って来た日は、亡くなったお袋や肉親の写真の側に置いて、ロウソク立てて線香あげるのよ。まあ、信心なんか全然ないし、自分のためなんですけどね。花は見る人のものだから。線香もそう。あげる人のためのものなのよ。今度は金魚草でも買って来て描いてみたいんだけど、今は季節外れかもね。

Q.これも以前、伊豆大島で制作したという風景画のひとつですね。

A.そう。画用紙と画材を持ってね、ぶらぶら歩いてたら、いい感じのお宮を見つけてさ。昼間にささっとデッサンして、夜に民宿の部屋で色を塗ったのよ、酒呑みながら。

Q.朴訥とした佇まいながら、ちょっと引き込まれる感じがありますね。

A.なんとなく味があるのは、多分クレヨンを使ってるからだよね。画用紙を地面に置いて、鉛筆は使わないで初めからクレヨンで描いたんですよ。いきなりクレヨン(笑)。技術がない分、迷いがないのよ。

Q.確かに、クレヨンの無骨な線がアクリル絵の具の色彩を引き立たせているようです。

A.クレヨンのザラっとした質感がね、自分の中でリアリティを感じるのよ。ずっと押入れに仕舞ってあって忘れかけてたんだけど、久々に手に取ってみたら「あっ!」と思ってね。それで、ちょっと発表してみようかな、と。

Q.色遣いが何かお洒落な感じがしますね。

A.バックのクリームっぽい色のニュアンスが面白いでしょ。これはね、ブラックコーヒーを薄めないでそのまま筆に含ませて塗ったの(笑)。このところ毎日飲んでるキリンの「ファイア・ワンデイ」ってコーヒーなんだけど、いつも部屋に置いてあるからね。試しに塗ってみたら、これは久々にヒットだな、と。ちょっとだけ藤田嗣治の、あの乳白色みたいなイメージでね。

Q.それは全く気づきませんでした。

A.前によく使ってた醤油の場合は、もうちょっと濃い色になるんだけど、乾くまで臭いが残るのよねえ。ハエがたかって困るのよ。砂糖もそう。色々と痛い目に遭ってるからね。

Q.ユトリロは友川さんに絵を描く愉しさを知らしめた画家とのことですが。

A.キザな言い方をすると、絵というものが自分の裡に取り込まれた、というかね。中学2、3年生の時かな。担任が美術の先生だったの。I先生といって、ある時、授業でユトリロの絵をみんなに模写させたんですよ。私は上手くは描けなかったんだけど、いや、それが面白くて面白くて。

Q.どんな絵を模写したか憶えていますか。

A.風景画よ。いわゆる遠近法を学ぶ、というテーマの授業だったんだけど。その時何故か、ハシカにかかったみたいにね、私に入っちゃったのよ。それからというもの、自分の中にユトリロの風というか、ユトリロの周期みたいなものが出てきてね。

Q.定期的に思い出すというか、表に出てくる感じですか?

A.そう。時々ふっと、ユトリロの絵が見たくなるのよ。20年くらい前かな、横浜のデパートで「ユトリロとその周辺」っていう展覧会があって観に行ったんだけど。その時も中学生の時に自分の裡に入った感覚、何かが芽生えた感じがグーっと蘇ってきて。嬉しくて嬉しくて。それで最近もふっと思い出して、昔買った画集を探したら、これが見つからなくてさ。それで近所の図書館にお願いして他から取り寄せてもらって、でっかい画集を借りたの。この絵は、その本に載ってた本人の写真を見ながら描いてみたものですね。

Q.ユトリロの場合は実人生がまた、壮絶ですよね。

A.アル中だったわけだしさ。伝記やなんかも読んだけど、お母さんとの関係性だとかも含めて、やっぱり尋常ならざるものを感じたのよ。そこでまた、何かがさらにリンクしていった、というか。

Q.しかし、前述の美術の先生との出会いがなかったら、何も始まらなかったわけですね。

A.非常に個性的な先生でね。私たちに絵を描かせながら、教室でタバコ吸ってボーッと外見たりしてたんだよ。今じゃ考えられないことだけど、なーんかいい雰囲気だったよな。「一本タバコくれ」って言ったら、「ほれ」って、くれそうな感じでさ(笑)。

Q.RCサクセションの歌みたいですね。

A.そうそう、「ぼくの好きな先生」ね。あんな感じよ。清志郎さんも美術部だったんだよな。彼の絵も何点か観たけど、素晴らしかったよ。